全まき

一般社団法人全国まき網漁業協会

All Japan Purse Seine Fisheries Association

まき網漁業について

まき網の歴史

まき網は、江戸時代に盛んであったイワシ網漁業の八手(はちだ)網、地引網等に代わって、明治20年以降に改良あぐり網と巾着網を基点として技術的改良が加えられ発達した。

明治30年代後半の漁船動力化、漁船機能向上により、機船まき網へと発展し、長崎県の生月舘浦、奈良尾、岩瀬浦、北部太平洋の千葉県銚子、福島県小名浜、茨城県波崎等において盛んとなった(大正末から昭和初期)。その後イワシ資源が昭和11年をピーク(162万トン)に減退したにもかかわらず、許可統数は知事権限で隻数、トン数等に係る制限がなかったことから増加。

この事態に対処して、昭和26年知事許可に対する枠付け(漁業法)、昭和27年それまで知事許可制だけであったが、新たに大臣許可制(60トン以上)及び海区制が導入され(まき網漁業取締規則)、許可統数の整理統合が図られた(昭和20年代後半から昭和30年代前半)。

まき網 [ 巻網/旋網 ]の漁法

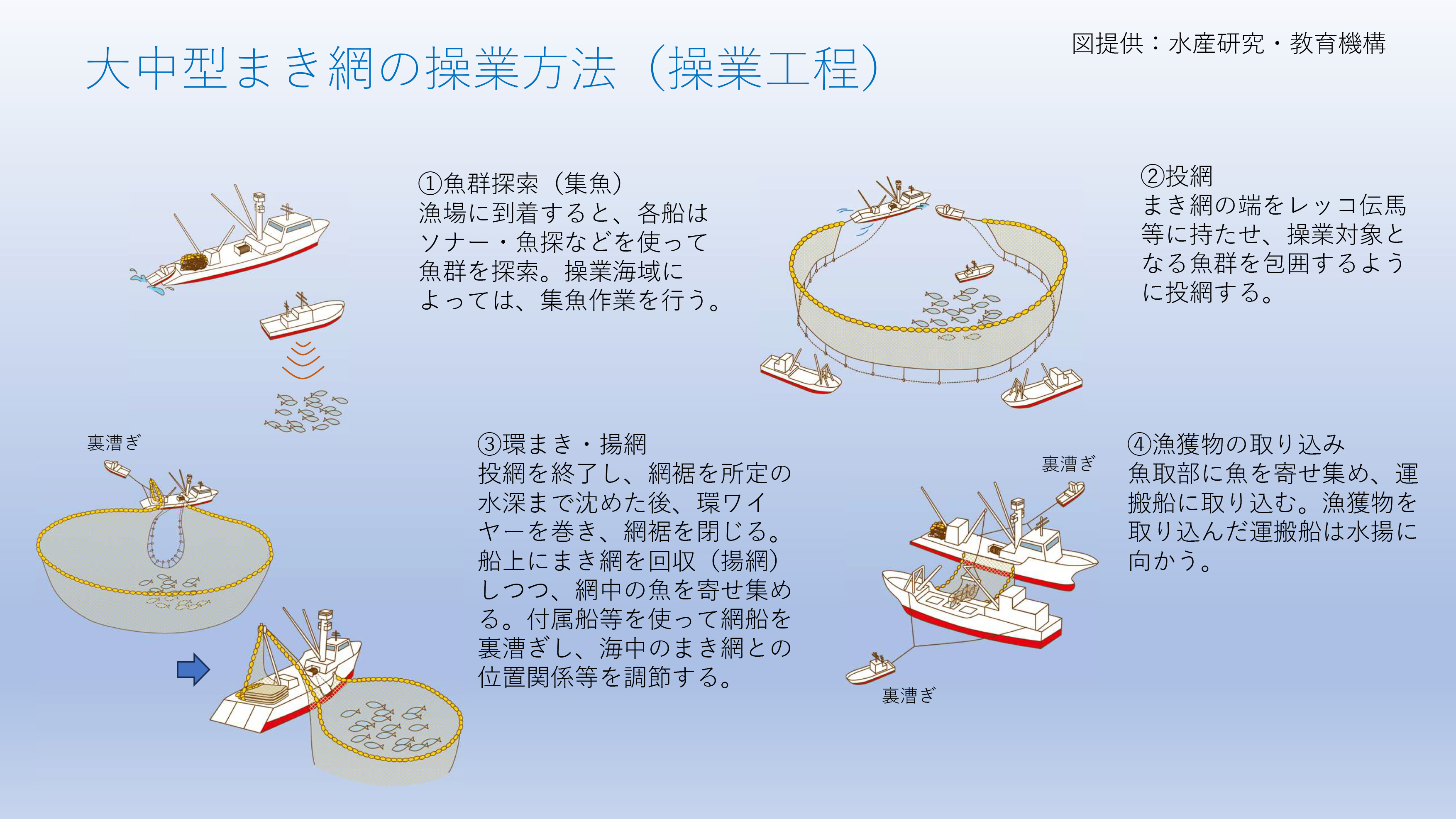

魚群探知機、ソナー、目視などで魚群を発見すると魚種にあった漁網(イワシ、サバ、イナダ、カツオ・マグロ網など)で巻き、運搬船に積上げて漁獲する。操業方法により、1そうまき、2そうまきがあり、集魚灯の使用が認められている場合もある。大中型まき網漁業のトン数階層は網船が15トン以上760トンまでで、船団構成は操業の方法、船の積載量(網や漁獲物)等により網船、探査船、運搬船、レッコボードの数隻からなっている。

網の大きさが対象魚種、漁場状況等で異なるが、2そうまきでは長さが1,000m程度、1そうまきでは1,600−1,800m程度で、深さはいずれも100−250m程度である。2そうまき漁法はすばやく巻ける利点がある。

まき網の操業工程図

まき網の操業風景(動画)

動画提供:東洋漁業株式会社

大中型まき網漁業

概 要

大中型まき網漁業は、わが国周辺水域から遠洋水域において、年間約90~100万トン、約1,000億円(わが国海面漁業の漁獲量の約3割、水揚金額の約1割)を生産し、わが国漁業生産にとって最も重要な漁業のひとつとなっています。

漁獲の主対象は、アジ、サバ、イワシ、カツオ、マグロなど浮魚類で、これらの水産資源を持続的かつ有効に活用し、将来にわたって国民の皆様に安全・安心な水産物を安定してお届けすることができるよう、漁獲量の上限を定めるなど、適切な資源管理のもとで操業を行っております。

特 徴

大中型まき網漁業は、わが国周辺沖合の水域において、網船、探索船、運搬船などの4〜6隻で、または省エネ・操業コスト削減等の観点から網船と運搬船など2〜3隻で船団を組み、周年、アジ、サバ、イワシ、カツオ、マグロなど浮魚を漁獲する漁業と、遠洋水域において、網船1隻で主にかつおを漁獲する漁業があります。

年々、船団数は減少傾向にありますが、現在約98ヶ統の大中型まき網漁業船団が年間約86万トン、約1,030億円(わが国海面漁業の漁獲量の2〜3割、水揚金額の約1割)の水揚を行い、わが国漁業生産にとって最も重要な漁業のひとつとなっています。

浮魚の多くはわが国周辺水域で生まれ、大きな魚群を作り主に沖合水域を季節的に大回遊しています。

浮魚は、より大型の魚や鯨類に捕食され、また海洋の自然変動により、その資源量は数十年の周期で大きく増減しています。現在、さば資源は増加傾向で、まいわし資源は低水準から回復の兆しが見えます。

このような特性を持つ浮魚の漁獲に最も適する漁法として大中型まき網漁業があります。

役 割

(1) 大中型まき網漁業の漁業生産割合

ア. 海面漁業(遠洋+沖合+沿岸)

イ. 水産都市の産業振興

ウ. 魚種別漁獲量

(2) 国民社会経済・生活に対する役割

大中型まき網漁業が漁獲するあじ、さば、いわしなど多獲性浮魚には、低温で変温する水中での生息に適した機能を持つために、不飽和脂肪酸であるDHA(ドコサヘキサエン酸)、EPA(エイコサペンタエン酸)やカルシウム、ビタミン類(A,B1、B2,D,E)など人間の健康にとり不可欠な栄養が豊富に含まれています。

特にDHAは脳の活性化、ガンの抑制・予防、抗アレルギー作用、過剰コレステロールの低減等、EPAはコレステロール・中性脂肪の低減、血栓の予防等の効果が大きく注目されています。これらの栄養素を自然に効率よく摂取する方法は旬の脂がのったアジ、サバ、イワシなどの日常の食生活に取り入れることです。

特に子供の成長と高齢者の健康の保持のために不可欠な「安全・安心な食生活」を確保する上で、大中型まき網漁業が漁獲するこれら多獲性浮魚は極めて重要な役割を担っています。

可食部(肉)中の成分量(100g当たりmg)

µg(µgは百万分の一グラム)

| 全て生 | カルシウム | ビタミンA※(µg) | ビタミンB2 | ビタミンD(µg) | EPA | DHA |

|---|---|---|---|---|---|---|

| マアジ | 66 | 7 | 0.13 | 8.9 | 300 | 570 |

| ウルメイワシ | 85 | 130 | 0.36 | 9.0 | 290 | 660 |

| カタクチイワシ | 60 | 11 | 0.16 | 4.0 | 1100 | 770 |

| マイワシ | 74 | 8 | 0.39 | 32.0 | 780 | 870 |

| マサバ | 6 | 37 | 0.31 | 5.1 | 690 | 970 |

| サンマ | 28 | 16 | 0.28 | 16.0 | 1500 | 2200 |

| ウナギ(養殖) | 130 | 2400 | 0.48 | 18.0 | 580 | 1100 |

| カツオ(秋獲り) | 8 | 20 | 0.16 | 9.0 | 400 | 970 |

| クロマグロ(赤身) | 5 | 83 | 0.05 | 5.0 | 27 | 120 |

| クロマグロ(脂身) | 7 | 270 | 0.07 | 18.0 | 1400 | 3200 |

| マダラ | 32 | 10 | 0.10 | 1.0 | 24 | 42 |

| ブリ | 5 | 50 | 0.36 | 8.0 | 940 | 1700 |

| カキ(養殖) | 84 | 24 | 0.14 | 0.1 | 230 | 180 |

| ズワイガニ | 90 | 微量 | 0.60 | 0.0 | 68 | 33 |

| スルメイカ | 11 | 13 | 0.05 | 0.3 | 43 | 130 |

| 和牛サーロイン(脂身付き) | 3 | 3 | 0.12 | 0.0 | 0 | 0 |

| 大型豚かたロース(脂身付き) | 4 | 6 | 0.23 | 0.3 | 0 | 11 |

| 成鶏もも(皮付き) | 8 | 47 | 0.23 | 0.1 | 0 | 6 |

資料:日本食品標準成分表 2020年版 八訂

※レチノール当量