全まき

一般社団法人全国まき網漁業協会

All Japan Purse Seine Fisheries Association

資源情報

資源管理協定

本協定は、資源管理基本方針(令和2年農林水産省告示第1982号。)別紙に定められた大中型まき網漁業に係る特定水産資源等の管理に関して漁獲割当管理区分以外の管理区分の漁獲可能量を超えないよう効果的な資源管理の推進を目的として、本協定参加者により、当該特定水産資源に関して自主的な資源管理の目標を定め、当該資源管理の目標の達成のために具体的な取組を行うことで、もって当該特定水産資源の保存及び管理を図るものである。

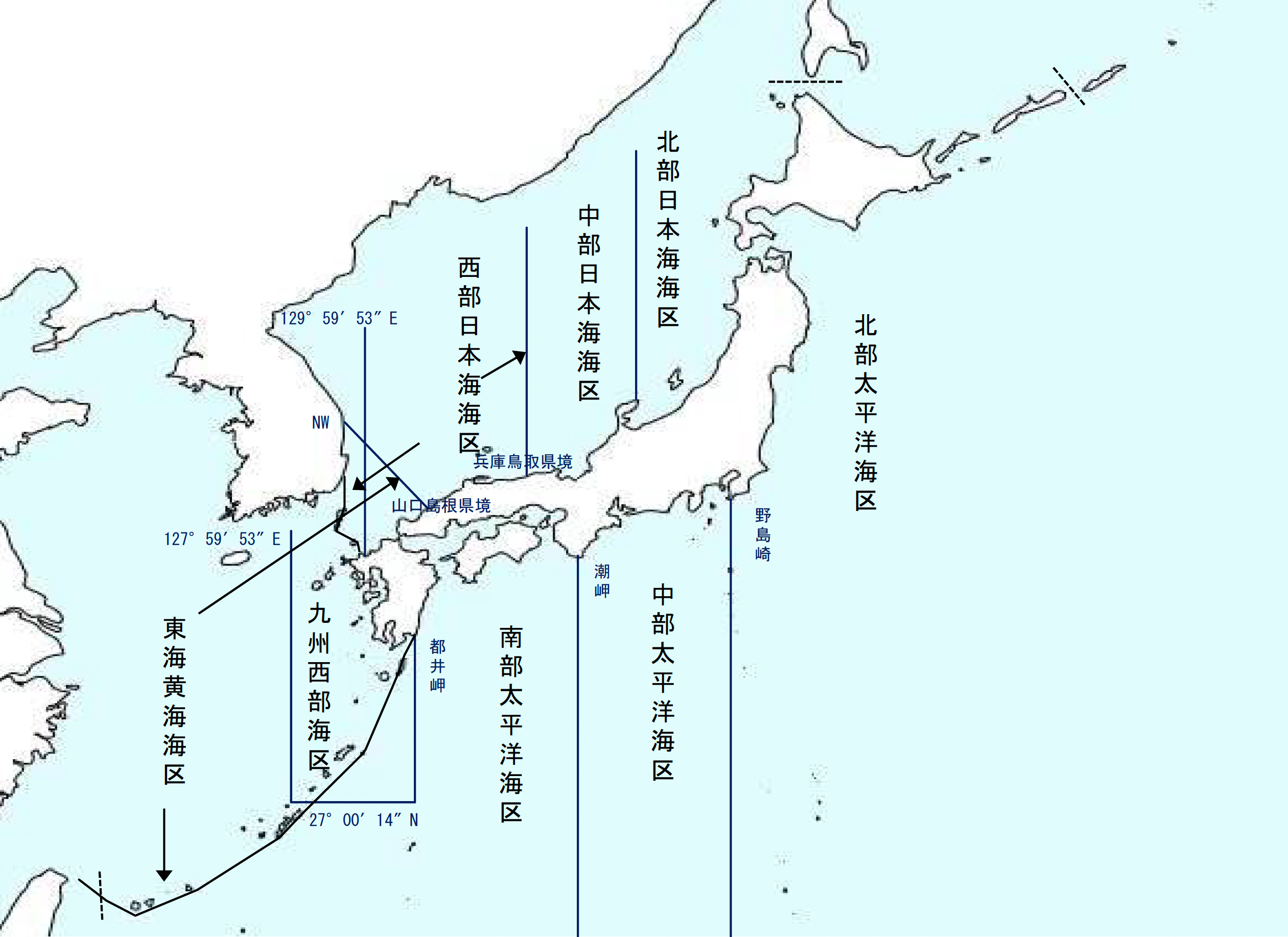

対象海域

大中型まき網漁業の操業水域

対象水産資源

マアジ、マイワシ、サバ類(マサバ及びゴマサバ)、スルメイカ、カツオ、クロマグロ(小型魚、大型魚)

資源管理の目標

資源管理の目標は、対象となる水産資源ごとに資源管理基本方針別紙に定める目標とする。

目標達成のための具体的な取組

- (1)資源管理の目標の達成のための具体的な取組は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。

-

- 対象水産資源ごとに大臣管理区分に配分された大臣管理漁獲可能量につき、管理海区ごと又は管理期間ごとの管理を基本とし、「協定管理委員会」において漁獲実績を勘案して配分された数量を参加者は遵守するものとする。

- 協定管理委員会において定められた漁獲可能量を遵守するように、協定管理委員会は参加者に取組の徹底を指導し、参加者の取組状況を管理する。

- 協定管理委員会が当該水産資源を目的とする操業の停止等の具体的な管理措置の通知をしたときは、参加者は当該管理措置を遵守する。

- クロマグロについては、中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)の保存管理措置を踏まえ、漁獲量の上限を設定するものとする。

- (2)スルメイカにあっては、次の各号に掲げる管理措置により資源管理の目標の達成を目指すこととする。

-

- 協定管理委員会において漁獲実績を勘案して目的採捕を可能とする海区と目的採捕を周年自粛する海区を指定して管理することとする。

- 参加者は、目的採捕を可能とする海区にあっては、協定管理委員会から目的採捕自粛の通知がなされたときは、目的採捕を自粛するものとする。

魚種別TAC統計

漁獲量・消化率(大臣管理:大中型まき網)

過去10年間

年次別資源量推移

過去10年間

浮魚資源について

まき網の主漁獲対象である浮魚資源の特徴

海にすむ魚は、概ね浮魚(うきうお)と底魚(そこうお)とに分けることができる。浮魚は海面近くの表層から中層に、底魚は底層に生息することからそう呼ばれる。

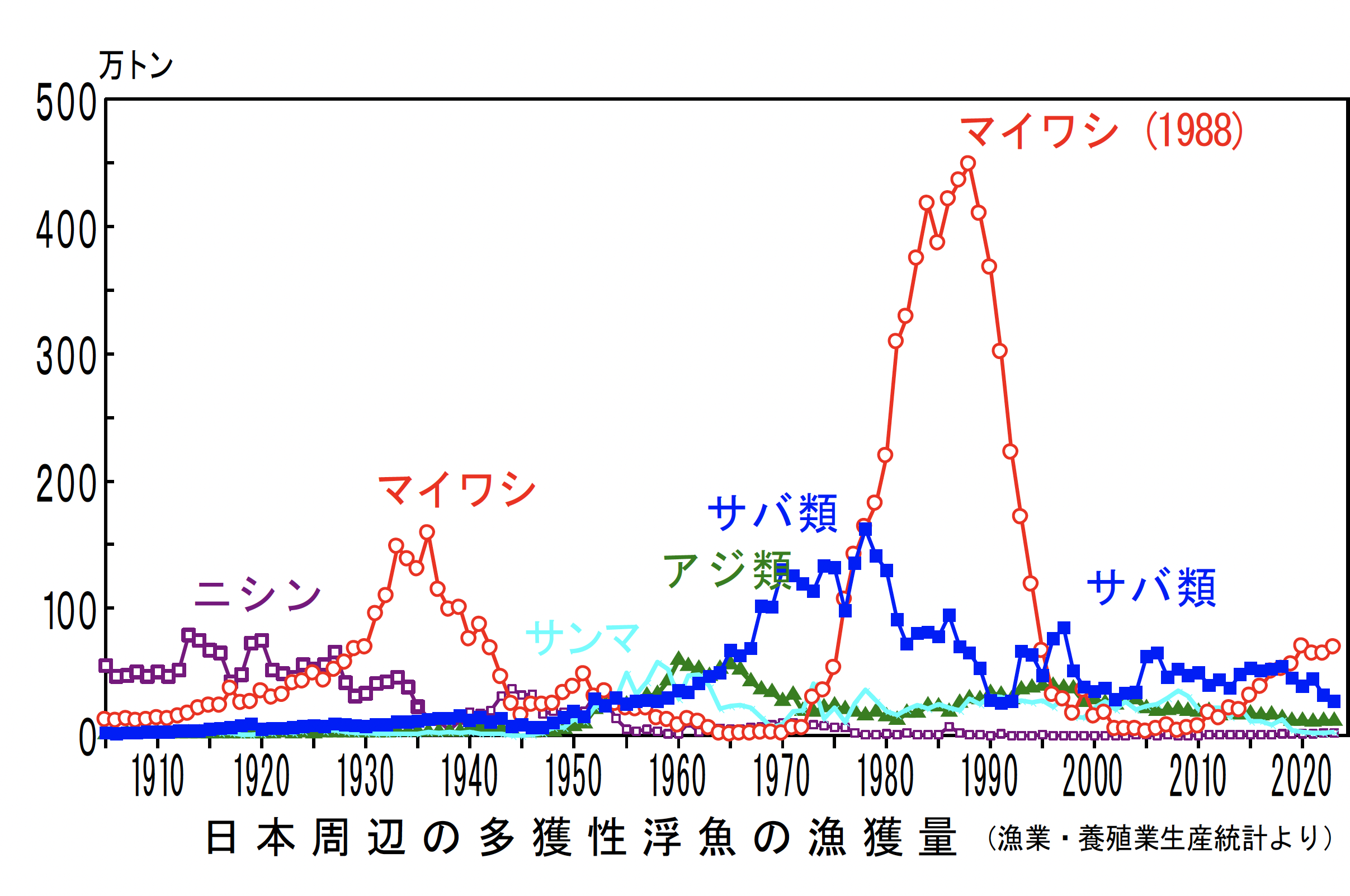

多獲性の沿岸回遊魚である浮魚の特徴は、長期的な変動を繰り返すこと、卓越種が入れ替る(魚種交替)こと、資源の増減にともない分布域が拡大縮小すること、群れを形成すること、北に索餌場・南に産卵場があること、索餌・北上回遊、南下・産卵回遊することである。

我が国周辺には太平洋側の黒潮・親潮域の沿岸よりに分布する浮魚と東シナ海から日本海(主に西部)にかけての対馬暖流域に分布する浮魚とに大別される(系群と呼ばれる)。

近年にみられた卓越種の交替は、ニシン→マイワシ→マアジ+サンマ→マサバ→マイワシ→マアジ+サンマの順である。サンマとマアジの変動はほぼ同期している。現在は高水準の卓越種はないが、マイワシ資源に回復の兆しがみえている。

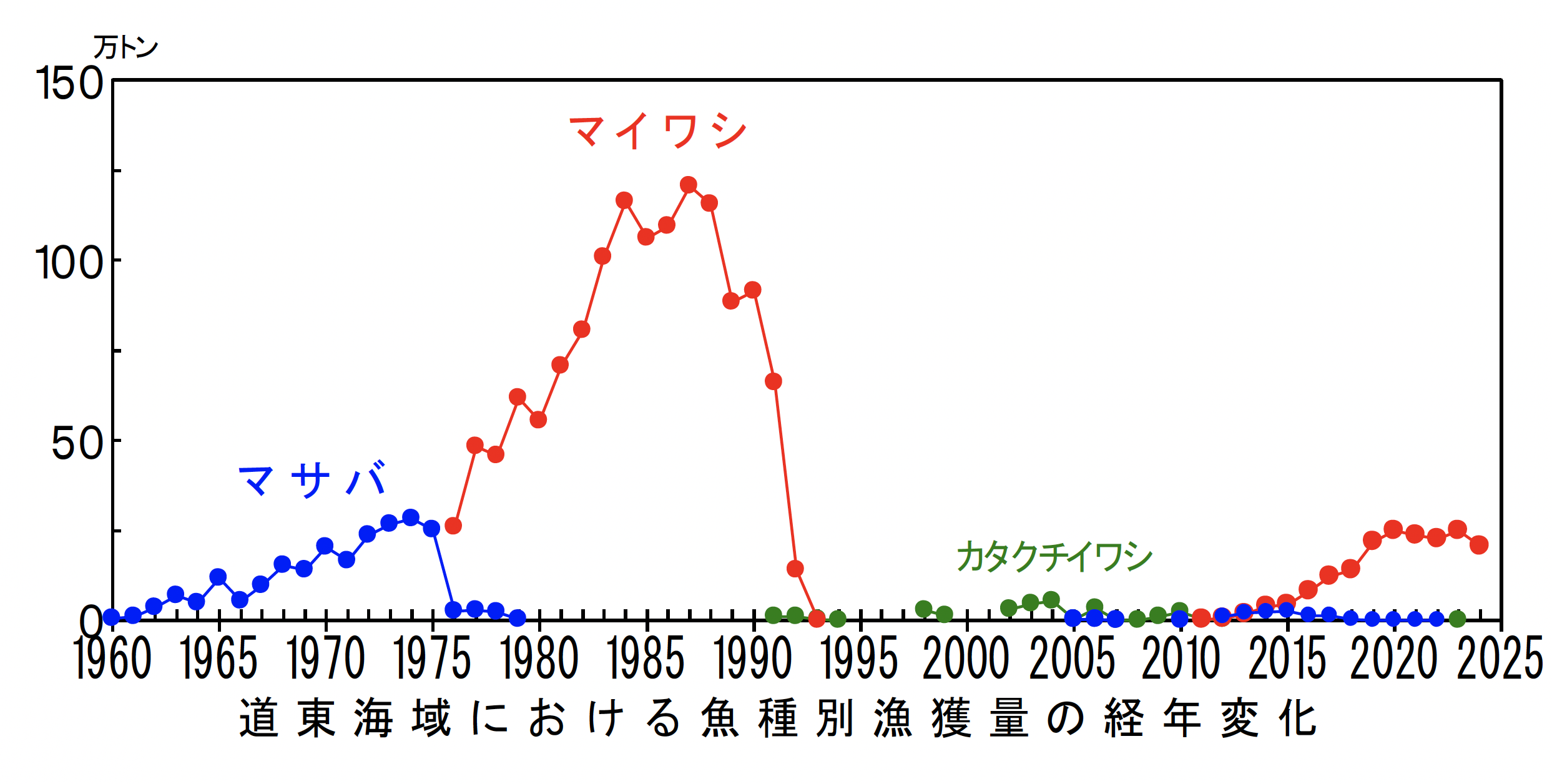

卓越種の変動幅は魚種により異なるが、マイワシは特に大きく、分布の縁辺域において顕著である。例えば、縁辺域のまき網漁場である北海道釧路沖の道東海域(索餌・北上回遊に相当)では低水準期には漁獲量がゼロの年が続く。しかし1960年代後半から1970年代前半のマサバや1980年代のマイワシのように高水準期には、まき網漁場が形成される。

浮魚の資源動向については、減少傾向にある太平洋系群のマサバ、ゴマサバ、マアジを除くと、他は横ばいないし増加傾向で浮魚資源は概ね回復基調にあるといえよう。

大中型まき網(遠洋かつおまぐろを除く)による日本周辺の漁獲量は、わが国海面漁業の28.4~30.6%(2017~2023年)を占める主要漁業(過去最高は2020年の30.6%)である。大中型まき網漁業の生産割合は10年前の20%前後から2017年以降は30%前後を維持し、重要度が高い。1997年度から開始されたTAC(漁獲可能量)制度の下で、2020年度からMSY(最大持続生産量)を目指す系群別の資源管理が開始され、そして翌年度には大臣許可漁業にIQ管理が導入された。新しい資源管理のもとで資源のさらなるフル活用・有効利用を期待したい。

持続的生産を目指すTAC管理下では量産型漁業といわれるまき網漁業が乱獲に陥ることはないであろう。浮魚資源の来遊状況に応じて漁場を移動しつつ効率的な操業をするまき網漁業は水産物の安定供給、自給力の維持・強化に寄与している。

水産大学校 名誉教授 原一郎

2025年5月

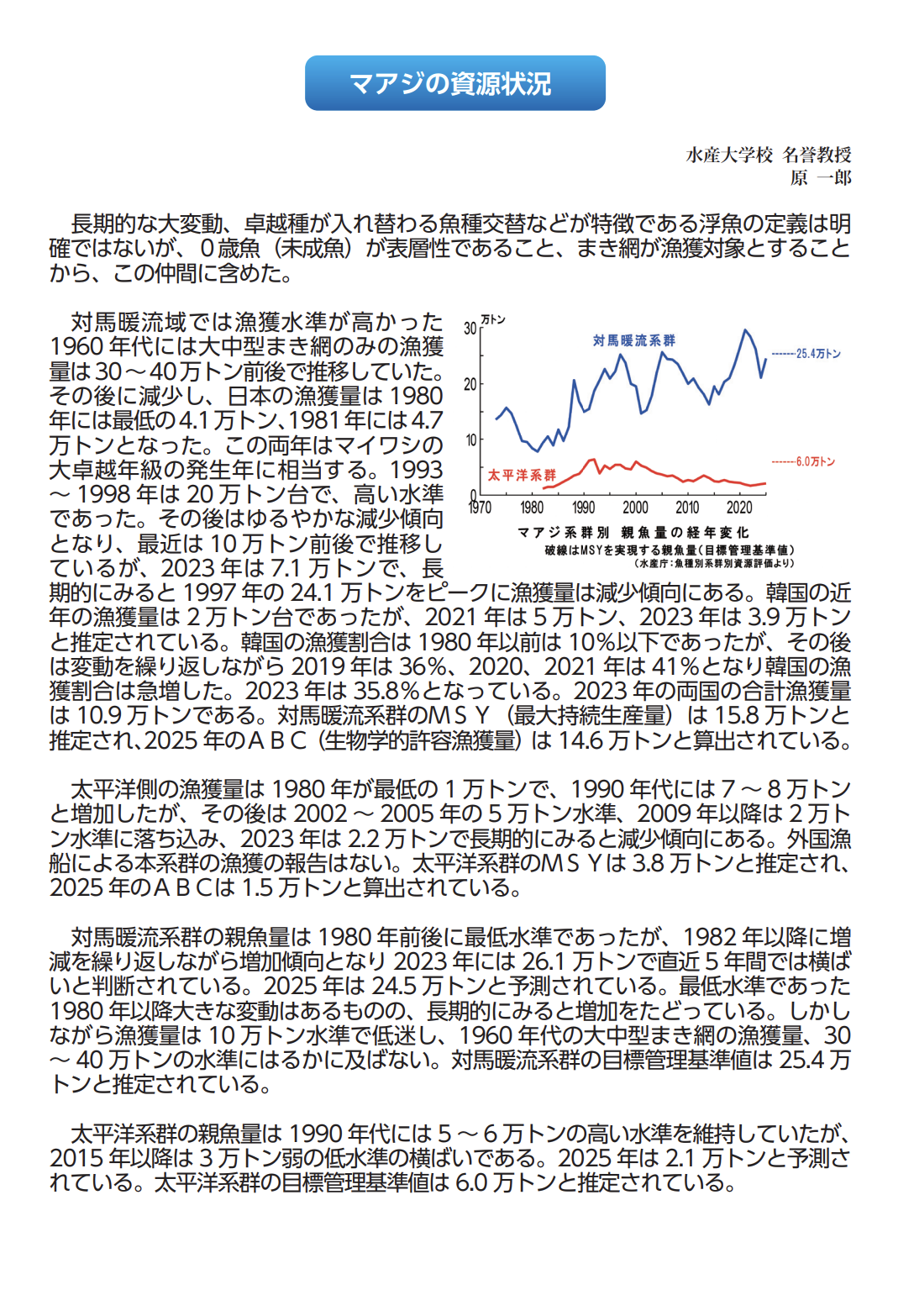

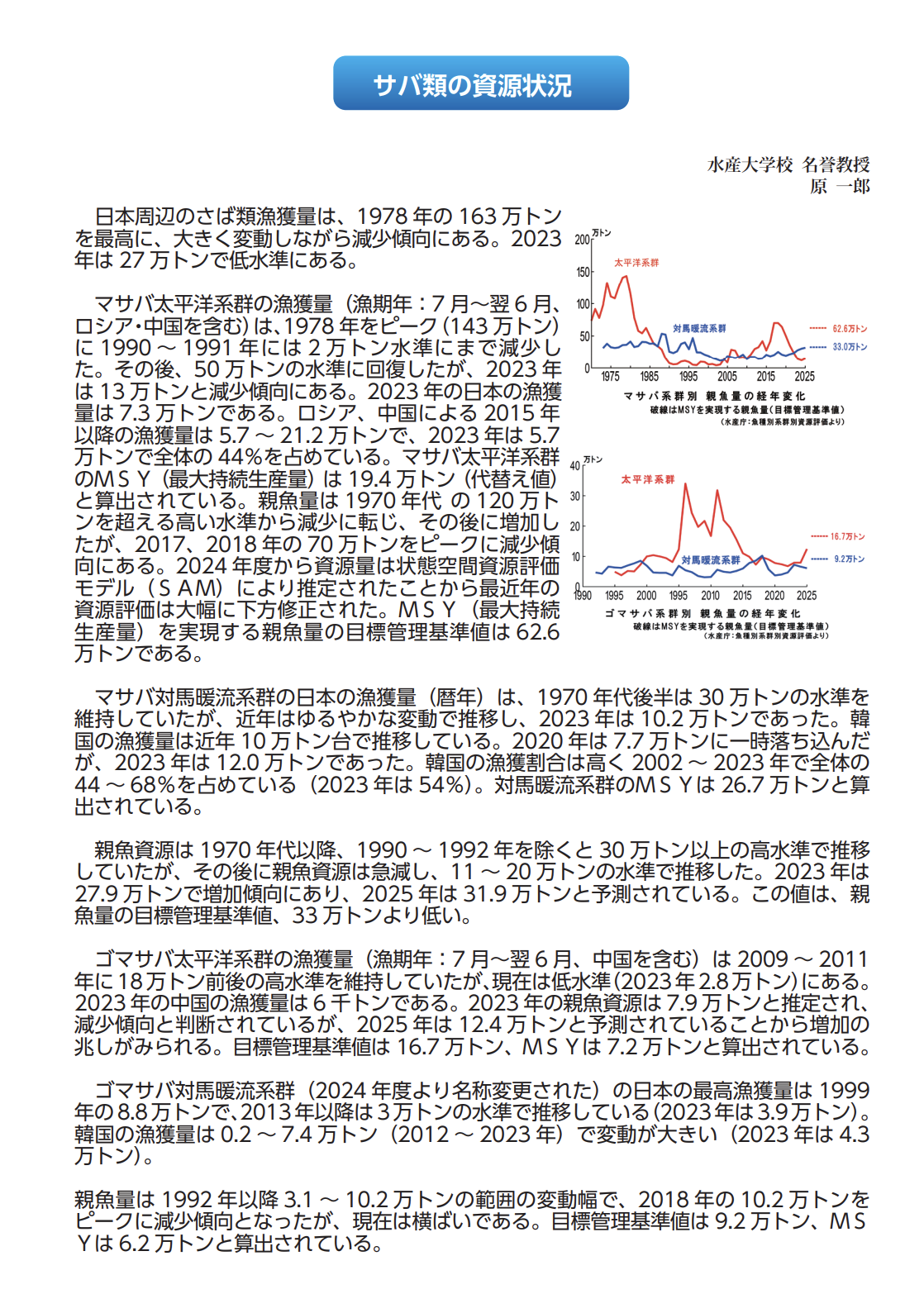

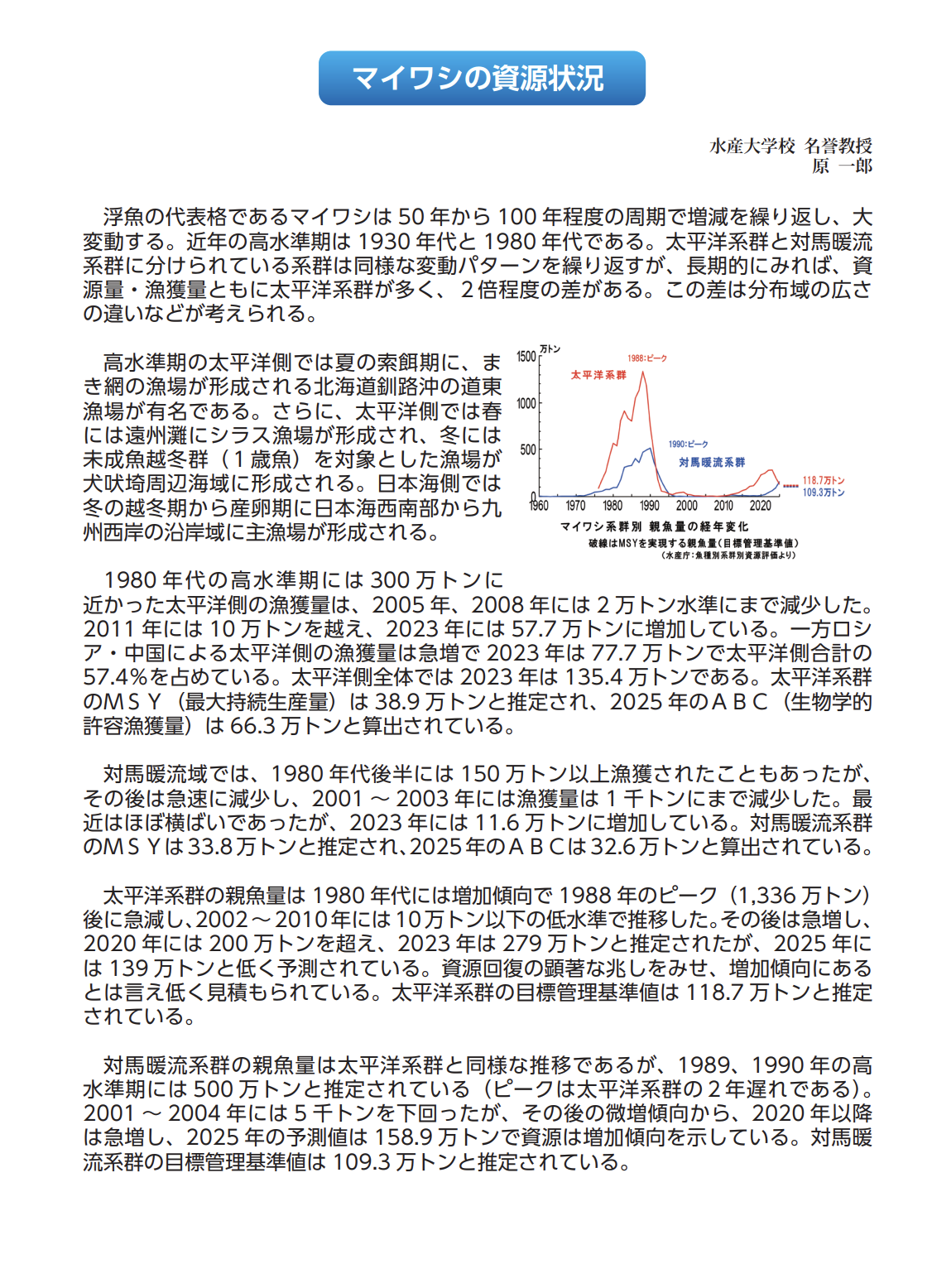

浮魚の資源状況 令和7年度